「数えきれないほどの情報があふれる中で、こうして当ブログに訪れてくださったこと、

本当にありがとうございます。あなたの時間に、ほんの少しでも彩りを添えられたなら幸いです。」

それでは、さっそく本題に入っていきましょう。

「ジルコニアンって、結局なに?」——検索窓にそう打ち込んだあなたは、たぶん今、“この物語が自分にとって何だったのか”を確かめたくてここに辿り着いたのだと思う。

『九龍ジェネリックロマンス』という作品には、“懐かしさ”という名の麻酔と、“本物ではない”という痛みが交錯している。そこに突如として現れるのが、ジルコニアンというキーワードだ。

この記事では、知恵袋やSNSでも話題を呼んだこの謎の存在について、物語の文脈と心理描写の観点から徹底的に掘り下げる。読むことであなたの中の“もやもや”が、少しでも言葉になることを願って。

アニメをもっと手軽に楽しみたいと思いませんか?

「観たいアニメがレンタル中…」

「アニメを一気見したい!」

「家族で楽しめるサービスがほしい…」

「どのサブスクがいいのか分からない…」

そんな方には 31日間無料 の以下がおすすめ!

無料期間が終われば 解約可能 だから!

『九龍ジェネリックロマンス』とはどんな作品?

独特な“九龍城”を舞台にしたレトロSFラブストーリー

『九龍ジェネリックロマンス』は、眉月じゅんによるSF恋愛漫画。舞台は、“第二九龍”と呼ばれる架空の九龍城。日本人でありながらも中国風の街並みに暮らす人々と、どこか懐かしくも不穏な雰囲気が漂う。

この街で働く鯨井令子と工藤発の関係を軸に、「記憶」や「存在のオリジナル性」を問いかけるラブストーリーが展開されていく。どこか昭和レトロな雰囲気の中に、強烈な未来的テーマが忍び込んでいるのが本作の魅力だ。

背景としてモデルになっているのは、かつて香港に実在したスラム街・九龍城。現実では1993年に取り壊されたこの“無法地帯”の記憶が、本作においては「消えてしまった過去の象徴」として息づいている。

作者・眉月じゅんの過去作とのつながり

眉月じゅんといえば、代表作は青春恋愛漫画『恋は雨上がりのように』。その繊細な感情描写と“間”の使い方で知られており、本作でもその美学は健在だ。

ただし『九龍ジェネリックロマンス』では、恋愛感情が記憶の再生と深く結びついているため、“懐かしさ”が切なさや怖さに変わるという、より複雑なレイヤーを重ねている。

つまりこの作品は、「懐かしさがなぜ心を刺すのか」を描いた物語。そこに“ジルコニアン”というワードが投入されたとき、物語の温度は一気に変わるのだ——。

アニメをもっと手軽に楽しみたいと思いませんか?

「観たいアニメがレンタル中…」

「アニメを一気見したい!」

「家族で楽しめるサービスがほしい…」

「どのサブスクがいいのか分からない…」

そんな方には 31日間無料 の以下がおすすめ!

無料期間が終われば 解約可能 だから!

“ジルコニアン”とは?作中での正体を解説

知恵袋でも話題に——ファンが混乱したその言葉の意味

『九龍ジェネリックロマンス』を視聴・読了した多くのファンが、「ジルコニアンって何?」という疑問を抱いた。その結果、Yahoo!知恵袋やSNSで同じ問いが多数出現し、軽くバズを起こす現象が起きた。

理由は明白。“ジルコニアン”というワードが作中で明確に定義されず、唐突に現れたうえに、物語の根幹に関わる重要概念だったからだ。

「ジルコニアンって何か科学用語かと思ったら、物語の設定だったのか…」(知恵袋より)

読者は科学的名称と誤解するが、実際には物語世界における「人工生命体」的な呼称だと判明する。

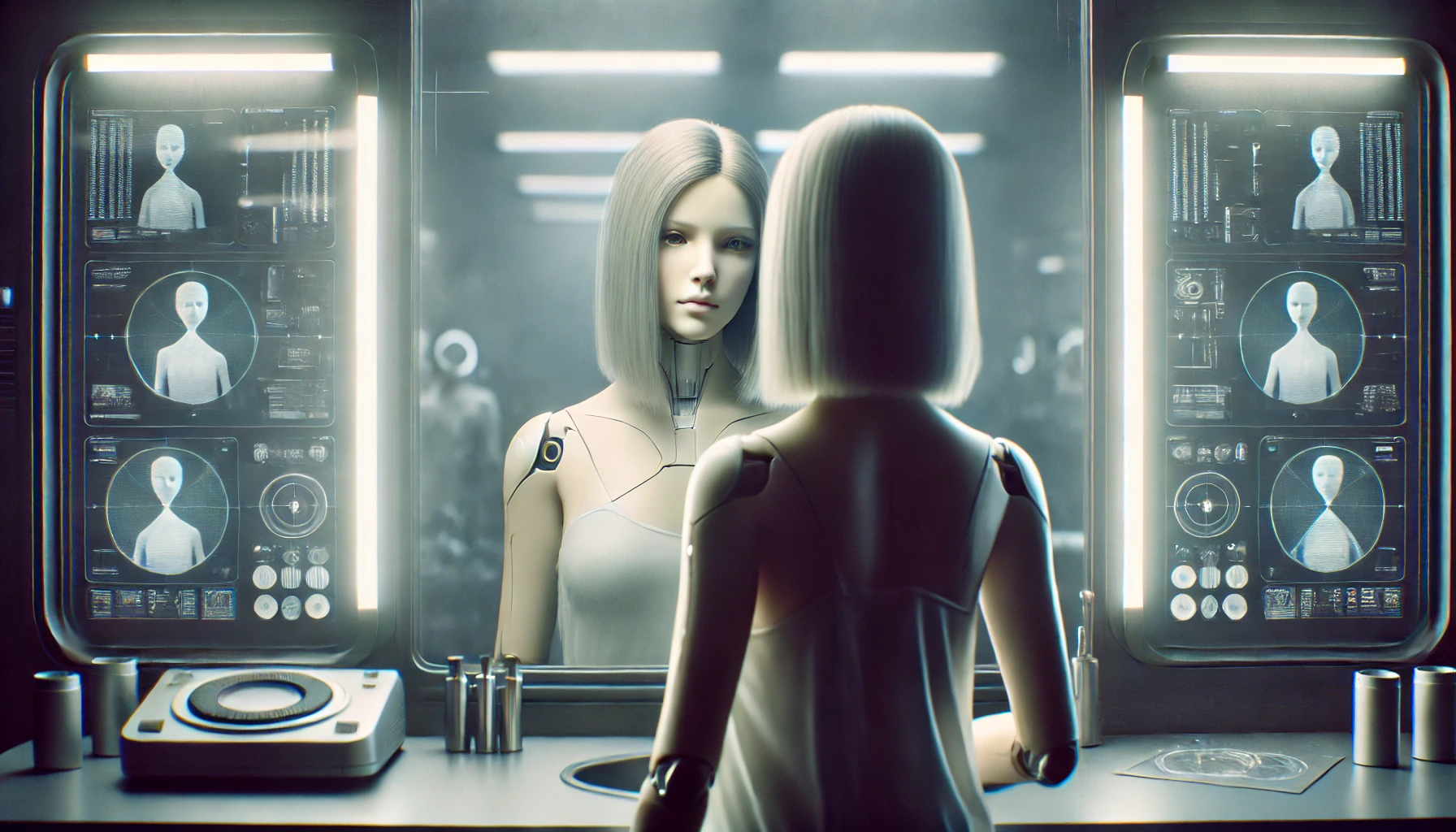

クローン人間としての“ジルコニアン”

ジルコニアンとは、オリジナルの人間をモデルにして作られた“クローン人間”である。外見は元の人間そっくりで、記憶すらもある程度移植されているという。

彼らは“器”として存在し、記憶と役割を与えられて社会の中で暮らしているが、本人の意識が自発的に芽生えているかどうかは定かでない。ここに、「存在の自立性」という哲学的テーマが絡んでくる。

また、“ジルコニアン”という語は、宝石の「ジルコニア(Zirconia)」を元にしていると推察される。ジルコニア=ダイヤモンドの模造品という意味が込められているとすれば、本作の「本物/偽物」問題と深く結びついていると読み取れる。

ジルコニアンが“消える”という設定の謎

作中で印象的なのは、ジルコニアンはオリジナルと出会うと消えてしまう、という現象だ。これは物理的な“崩壊”ではなく、自己の存在意義を失うことによる“消滅”と読める。

まるで、「自分が“代わり”でしかなかった」と気づいた瞬間に、自我が保てなくなるかのように。人は、自分の存在が「本物」であるという信念なしには生きられないという、静かなテーマがそこにある。

この描写は、AIや複製技術の発展した現代社会への強烈な皮肉とも受け取れる。誰かの代わりに生きるということは、自分自身を消してしまうことなのか——。

ジルコニアンはなぜ生まれたのか?その背景にある世界観

第二九龍の「再構築」された社会と倫理観

『九龍ジェネリックロマンス』の舞台である第二九龍は、過去と未来が共存する奇妙な都市だ。ここには老舗の中華料理屋もあれば、空に浮かぶ都市開発施設も存在する。

その正体は、かつて失われた“第一九龍”の「再構築」プロジェクトによって生み出された人工都市。そしてジルコニアンは、その再構築された街に配された“住民”というわけだ。

つまり、彼らは街の記憶を補完し、再現するための“記憶装置”でもある。亡くなった人々を模倣し、かつての生活風景をもう一度「演じさせる」。倫理の境界を超えた、静かで恐ろしいプロジェクトが進行していたのだ。

ジルコニアンが象徴する“記憶”と“存在”のあいまいさ

ジルコニアンという存在が浮き彫りにするのは、「記憶があるから“自分”なのか?」という問いだ。記憶を移植され、過去を語れる者は、果たして“本人”と呼べるのか?

この疑問は、主人公・鯨井令子にも向けられる。彼女もまた、自身がオリジナルではなく、“再現された存在”である可能性が示唆されるからだ。だが、それでも彼女は笑い、恋し、葛藤する。

「偽物でも、本物のように生きていいんでしょうか」——それが、この作品の核心を射抜く問いだ。

このテーマは、AIやデジタル技術が発展する現代、そして未来の私たちにとっても、決して他人事ではない。

主人公・鯨井令子と“ジェネリック”の関係

「ジェネリック」という表現の意味

タイトルにも冠されている「ジェネリック」という言葉。医薬品における「ジェネリック」は、オリジナルと成分が同じでも“代替品”として扱われるものだ。

それが本作では、人間に適用される。つまり、鯨井令子というキャラクターは、かつて存在した「本物」の鯨井を模して作られた“人間版ジェネリック”という存在なのだ。

しかし、彼女はそれを知らずに暮らしている。その違和感と「なにか忘れてる気がする」という感情が、物語の序盤からずっと漂っている。

オリジナルの“鯨井”とコピーの令子の違い

令子は過去の記憶を断片的に持っており、それが物語の進行とともにフラッシュバックのように浮かんでくる。だが、それらの記憶は「自分が体験した記憶」なのか、「与えられた記憶」なのかは不明のままだ。

この曖昧さが、令子のキャラクターに深みと儚さを与えている。彼女はいつも笑顔で、場を和ませる存在だが、その裏には「自分は何者なのか」という不安が沈殿している。

工藤との関係もまた、過去と現在、記憶と現実のはざまで揺れ動く。「かつての令子」を知る工藤は、今目の前にいる令子をどう捉えるべきか、葛藤していく——。

記憶を持つ“器”としての悲しみ

ジルコニアンは記憶を移された“器”にすぎない。それでも令子は、笑い、怒り、恋する。「偽物でもいい。今の私をちゃんと見てほしい」という叫びが、彼女の表情やセリフからにじみ出てくる。

つまりこれは、「私を見て」という物語でもあるのだ。過去に縛られた記憶や役割から抜け出し、「自分自身として生きる」ことの難しさと尊さを、彼女は静かに体現している。

“ジルコニアン”という存在が物語にもたらすもの

ラブストーリーにおける「記憶」と「本物」の葛藤

『九龍ジェネリックロマンス』は、単なるSF設定ではなく、ラブストーリーとしての強度を持った作品だ。その根幹を支えるのが、ジルコニアンという“偽物の存在”をめぐる愛である。

例えば、工藤はかつて愛した鯨井の“面影”を持つ令子と再会する。だが、それは本当に彼女なのか? それとも、ただの「記憶の再現」なのか?ジルコニアンの存在が、その問いにリアルな重みを与える。

「本物の愛」とは、オリジナルに向けられるものなのか?それとも、「今ここにいる誰か」へ向けられる感情こそが愛なのか? この問いは、読者の胸にも突き刺さるだろう。

九龍城という街のメタファーとしてのジルコニアン

九龍という都市そのものもまた、“かつて存在した街の模造品”である。建物は似ているが、かつての九龍ではない。人々が暮らしているが、本当にその人々なのかは不明。

そう考えると、街自体がジルコニアン的な存在だとも言える。記憶と形だけが再現され、魂が抜け落ちている。だが、そこに「今を生きる誰か」が入ったとき、偽物が“本物”になりうる瞬間が訪れる。

つまり、ジルコニアンとは「存在のリブート」そのものなのだ。失われたものを再起動するための試み。その結果生まれる“新しい何か”を、私たちは見届けている。

ネットの声・ファン考察から読み解く“ジルコニアン”の解釈

知恵袋・SNSでの代表的な意見まとめ

“ジルコニアン”の正体について、最も多くの読者が情報を求めたのがYahoo!知恵袋やX(旧Twitter)などのSNSだ。そこでは様々な視点や感想が飛び交い、作品の魅力を多角的に映し出していた。

- 「令子はジルコニアン=クローンだと知ってショックだった」

- 「記憶を持つコピーでも、心は“本物”になりうるのでは」

- 「ジルコニアンってAIっぽくて、今っぽい設定だと思った」

「この作品、読み終わったあとに調べたくなるワードが多すぎる。“ジルコニアン”が一番わからんけど、一番泣いた」——Xユーザー投稿より

このように、ジルコニアンは読者の感情のトリガーになっている。知識ではなく、心に刺さる言葉として受け止められているのが特徴だ。

共感と違和感——ファンの間で分かれる“存在”への認識

一方で、ジルコニアンという概念に強い違和感や拒否反応を覚えた読者もいる。それは、「人間の尊厳」や「自我の否定」に繋がるからだ。

あるユーザーはこう語っていた。

「記憶と外見を再現しただけで“本人”と言えるのか? それを“ジェネリック”と名付けるのは、あまりにも残酷だ」

こうした声は、作品のテーマ性の深さを物語っている。ジルコニアンが「ただの設定」では終わらない理由は、こうして読者自身の“存在への問い”を刺激してくるからだ。

考察:ジルコニアンが問いかける“自分とは何か”という命題

人間とコピーの境界線とは

『九龍ジェネリックロマンス』に登場するジルコニアンは、「人間とは何か?」という古典的かつ普遍的な問いを再提示している。外見も記憶も同じならば、それは“本人”と呼べるのか。

SF作品ではよく語られるテーマだが、本作はその問いを「恋愛」というきわめて感情的な文脈で描いたことに特徴がある。

つまり、問いはこう変化する。

「自分の好きな人が“コピー”だったとして、それでも愛せるか?」——これは他人に向けた問いであると同時に、自分自身にも跳ね返ってくる。

“記憶”こそが人を人たらしめるのか

では、人を“人”たらしめるものとは何か?それは遺伝子でも外見でもなく、記憶=過去の積み重ねではないかと、本作は語りかける。

しかし、記憶もまた、操作可能で、与えられるものであるとしたら? 自分が本当に「体験した」と思っている過去が、実は“刷り込まれた”ものだとしたら?

この不安定な足場の上で、ジルコニアンは“人間らしく”あろうとする。だからこそ、彼らは切なく、魅力的なのだ。

彼らを見つめる私たちもまた、自分が「何を信じて生きているのか」を静かに問われている。

まとめ|“ジルコニアン”というキーワードから見える『九龍ジェネリックロマンス』の本質

『九龍ジェネリックロマンス』は、懐かしさと違和感が共存する不思議な世界観の中で、「存在の本物らしさ」を問いかける物語だ。

その中心にあるのが“ジルコニアン”という存在。彼らはただのクローンではない。失われた記憶と感情の受け皿であり、人間が抱える“不確かさ”を映す鏡である。

彼らの姿を通して私たちは、「本物とは何か」「自分とは何か」「記憶は信じていいのか」といった根源的なテーマに向き合うことになる。

だからこそ、ただのSFラブストーリーでは終わらない。この物語は、読んだあともずっと心の中で“再生”され続ける、人生と感情のリマスタリング作品なのだ。

📝 運営者の考察

ジルコニアンという存在に触れながら、この作品は「人の記憶が人を人たらしめるのか?」という問いをずっと描いていた気がします。コピーかどうかではなく、その記憶の中で生きようとする“今の自分”を肯定できるかどうか——それが、この物語が私たちに残すものだと思うのです。

ここまで読んでいただき、心から感謝いたします。

またふとしたときに、思い出したように立ち寄っていただけたら嬉しいです。

アニメをもっと手軽に楽しみたいと思いませんか?

「観たいアニメがレンタル中…」

「アニメを一気見したい!」

「家族で楽しめるサービスがほしい…」

「どのサブスクがいいのか分からない…」

そんな方には 31日間無料 の以下がおすすめ!

無料期間が終われば 解約可能 だから!