アニメや漫画『キングダム』で、武将たちが発する「御意」の一言。その言葉と共に交わされる、拳をもう片方の手で包む独特のポーズに、心を奪われた方も多いのではないでしょうか。あの印象的な仕草は一体何なのか、御意のポーズを画像で見ながら、その意味を探している方もいるかもしれません。

実はあのポーズは、キングダムにおける重要な礼儀作法である拱手(きょうしゅ)と呼ばれるものです。このきょうしゅ、そしてよく似た抱拳の礼には、それぞれ深い意味が込められており、キャラクターの立場や想いを雄弁に物語っています。

単純なポーズの一覧としてではなく、その背景にある手を合わせる意味や正しい手の組み方を知ることで、物語の感動はさらに深まるはずです。この記事では、キングダムの拱手について、その意味から作法、さらには海外の反応まで、あなたの「知りたい」に寄り添い、徹底的に解説していきます。

この記事のポイント

- キングダムの「御意」のポーズの正式名称と意味がわかる

- 作中で描かれる手の組み方のルールの違いを理解できる

- 伝統的な作法や、他の礼の種類についても知ることができる

- 作品が描く礼儀作法への海外からの視点に触れられる

アニメをもっと手軽に楽しみたいと思いませんか?

「観たいアニメがレンタル中…」

「アニメを一気見したい!」

「家族で楽しめるサービスがほしい…」

「どのサブスクがいいのか分からない…」

そんな方には 31日間無料 の以下がおすすめ!

無料期間が終われば 解約可能 だから!

キングダム「御意」ポーズの基本を徹底解説

「御意」——。 王騎将軍が若き王・嬴政に忠誠を誓ったあの瞬間、言葉と共に示された深く、静かな礼の姿を覚えている方も多いでしょう。あの鳥肌が立つほどに印象的なポーズは、一体何と呼ばれ、どのような意味を持つのでしょうか。

このセクションでは、まず物語を理解する上で欠かせない「御意」ポーズの基本を徹底的に解説します。

正式な名称である「拱手(きょうしゅ)」とは何か、よく似た「抱拳礼」との関係性、そして「なぜあの手の形なのか」という象徴的な意味まで、一つひとつ丁寧に紐解いていきましょう。この基本を知るだけで、キャラクターたちの無言の覚悟がより深く胸に響くはずです。

まずは御意ポーズの基本形を画像で確認

あなたが『キングダム』で目にしてきた「御意」のポーズは、多くの場合、片方の手で拳を作り、もう片方の手のひらでそれを包み込むような形をしています。例えば、大王である嬴政(えいせい)に対して、あの王騎将軍でさえも深々と頭を下げ、このポーズを取るシーンは非常に印象的です。

このポーズはキャラクターの忠誠心や覚悟、そして相手への深い敬意を視覚的に表現する重要な役割を担っています。一見すると単純な仕草に見えますが、実はこの手の形や組み方には、キャラクターの立場や状況に応じた細かなルールが存在するのです。

キングダムで描かれる拱手という礼儀作法

結論から言うと、キングダムで「御意」と共に示されるこのポーズは、「拱手(きょうしゅ)」と呼ばれる中国古来の礼儀作法です。

拱手は、相手に対する尊敬や感謝、あるいは依頼の意を示すための挨拶として、古くから行われてきました。現代日本の「お辞儀」のように、人間関係を円滑にするためのコミュニケーション作法と考えると分かりやすいでしょう。

『キングダム』の世界では、この拱手が武将や文官たちの間で日常的に使われており、言葉以上に多くの感情を伝えています。例えば、王からの命を受ける場面、戦地へ赴く仲間を送り出す場面、そして強敵との対峙を前に覚悟を決める場面など、数々の名シーンでこの拱手が登場し、物語に深みを与えているのです。

きょうしゅ(拱手)の読み方と基本情報

「拱手」は、一般的に「きょうしゅ」と読みますが、「こうしゅ」と読まれることもあります。これは、相手への敬意を示すための伝統的な挨拶です。

その歴史は非常に古く、作品の舞台である春秋戦国時代よりもさらに前の、周の時代にまで遡ると言われています。儒教の祖である孔子と、その弟子たちの言行をまとめた『論語』の中にも、弟子が師である孔子に対して拱手を行ったという記述が残っており、当時から広く認知された礼法であったことがうかがえます。

豆知識:西洋人から見た拱手

19世紀頃に中国を訪れた西洋人たちは、この拱手を非常に興味深く見ていたようです。「我々は相手と握手するが、中国人は自分自身と握手する」といった記録が残されており、文化の違いが感じられて面白いですね。

似ているようで違う「抱拳礼」との関係性

拱手と非常によく似た礼に「抱拳礼(ほうけんれい)」があります。カンフー映画などで、武術家同士が試合前に拳と手のひらを合わせるポーズを見たことがあるかもしれませんが、それが抱拳礼です。

これらは混同されがちですが、厳密には異なる意味合いを持っています。違いを理解すると、キャラクターの背景をより深く読み解くことができます。

| 拱手(きょうしゅ) | 抱拳礼(ほうけんれい) | |

|---|---|---|

| 主な用途 | 挨拶、感謝、敬意など一般的な礼儀作法 | 武術家同士の挨拶、武の世界の礼儀作法 |

| 手の形 | 片手で拳を作り、もう片方の手で「包み込む」 | 片手で拳を作り、もう片方の手のひらで「押し当てる」 |

| 象徴 | 敬意、謙譲、非攻撃の意思 | 武の抑制、相互の尊敬、切磋琢磨 |

このように、拱手はより広範な社会的儀礼であるのに対し、抱拳礼は武術という特定のコミュニティで用いられる儀礼です。『キングダム』の登場人物は多くが武人であるため、彼らの行う礼は抱拳礼の要素も含まれていると解釈することもできるでしょう。

礼に込められた手を合わせる意味とは?

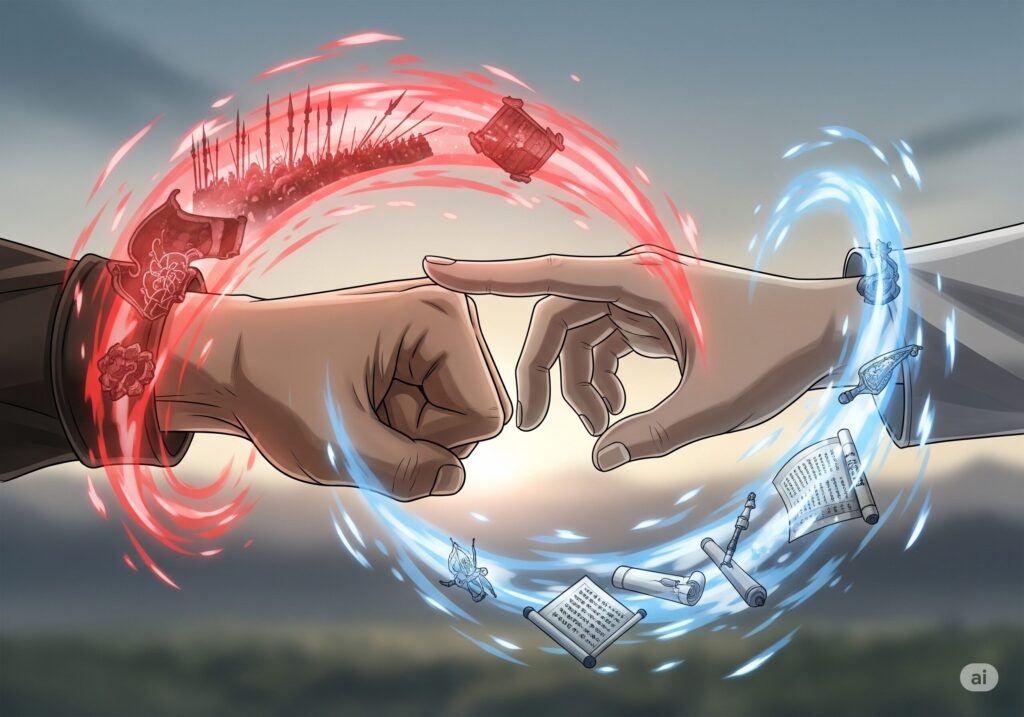

では、なぜこのような手の形なのでしょうか。拱手の基本的な形である「右手の拳を、左手で包む」という動作には、象徴的な意味が込められています。

拱手の象徴的な意味

- 右手(拳):武器を持つ手、攻撃を象徴する「武」

- 左手(手のひら):文字を書く手、文化や礼節を象徴する「文」

つまり、攻撃を象徴する右の拳を、礼節を象徴する左の手で包み隠すことで、「あなたに対して攻撃する意思はありません」という敬意と恭順の意を示しているのです。

この意味を知ると、将軍たちが王の前で拱手をする姿が、単なる形式的な挨拶ではなく、自らの力を律し、忠誠を誓うという強い意志表示であることがわかります。言葉にしなくとも、そのポーズ自体が「私はあなたの敵ではない」というメッセージを発しているのです。

アニメをもっと手軽に楽しみたいと思いませんか?

「観たいアニメがレンタル中…」

「アニメを一気見したい!」

「家族で楽しめるサービスがほしい…」

「どのサブスクがいいのか分からない…」

そんな方には 31日間無料 の以下がおすすめ!

無料期間が終われば 解約可能 だから!

キングダム「御意」に見る作法の違いと背景

前のセクションで、「拱手」という礼に込められた敬意の心と、その基本的な意味をご理解いただけたかと思います。相手への攻撃の意思がないことを示す、静かながらも力強い意志表示でしたね。

しかし、『キングダム』の面白さは、この基本作法に独自の解釈を加え、キャラクターの関係性や心情を巧みに描き出している点にあります。

このセクションでは、一歩踏み込んで、作中ならではの「身分」による手の組み方の違いから、本来の伝統的な作法との比較、さらには拱手以外の様々な礼や海外からの視点まで、より多角的に掘り下げていきます。作者・原先生の緻密な演出に触れることで、キングダムの世界がさらに立体的見えてくるはずです。

作中で見られる立場で変わる手の組み方

『キングダム』の大きな魅力の一つは、史実をベースにしながらも、独自の解釈で物語を深めている点です。この拱手の描き方にも、作者である原先生の独創的なルールが見られます。

作品を注意深く観察すると、手の組み方がキャラクターの立場によって使い分けられていることがわかります。

ここが『キングダム』の面白いところなんです。伝統的な作法とは少し違う、作品ならではのルールを設けることで、キャラクター間の関係性をより視覚的に、そして直感的に読者に伝えているんですね。

目上の者に対する礼(尊敬)

右手の拳を、左手で包む形です。これは、前述の通り「武を文で制する」という伝統的な意味合いに沿っており、相手への深い尊敬を示します。作中では、将軍や臣下が王である嬴政に示す場合や、身分の低い者が高い者へ挨拶する場合にこの形が用いられます。

目下の者に対する礼(労い)

左手の拳を、右手で包む形です。これは、目上の者が目下の者へ行う礼で、労いや激励、慈しみの意が込められていると解釈できます。例えば、王である嬴政が民衆の前に姿を現す時や、将軍が自軍の兵士たちを鼓舞する際に、この逆の組み方が見られます。

本来の男女や弔事における作法の違い

ここで、『キングダム』の独自ルールと、本来の伝統的な作法との違いについても触れておきましょう。知識として知っておくと、作品の解釈がさらに面白くなります。

伝統的な拱手では、手の組み方は性別、そして状況によって変わるのが正式なルールです。

伝統的な拱手のルール

- 吉事(平時・祝い事):男性は右拳を左手で包み、女性は左拳を右手で包む(男女で逆)。

- 凶事(弔事・葬儀):男女ともに吉事とは逆の組み方をする。つまり、男性は左拳を右手で、女性は右拳を左手で包み、哀悼の意を示す。

『キングダム』では、この男女の差や凶事のルールは採用せず、「身分の上下」という独自の基準で手の組み方を使い分けているようです。これは、読者が混乱しないように、よりシンプルなルールでキャラクターの関係性を示そうという作者の意図かもしれません。

叩頭など他の礼も紹介!作中のポーズ一覧

『キングダム』には、拱手以外にも様々な礼が登場し、キャラクターの感情や状況を表現しています。ここではその一部をご紹介します。

叩頭(こうとう)

額を地面に打ち付けるようにして行う、最も丁寧な礼です。絶対的な恭順や、深い謝罪、命乞いの際などに行われます。漂が初めて嬴政と謁見したシーンがまさにこれにあたります。

頓首(とんしゅ)

叩頭と似ていますが、額で地を軽く叩くようにする礼です。君主への直訴や、重い謝罪の際に用いられます。

ひざまずく礼

片膝、あるいは両膝を地面について行う礼です。王の前などで、臣下が一斉に行う場面が多く見られます。拱手をしながら膝をつくことで、より深い敬意を示すことができます。

この礼儀作法に対する海外の反応まとめ

『キングダム』は日本の作品ですが、舞台は古代中国です。そのため、本場である中国をはじめ、海外のファンがこの作品をどう見ているのかは気になるところでしょう。

結論から言うと、作中で描かれる拱手などの礼儀作法は、中国の歴史や文化に関心を持つ層から高く評価されています。史実をリスペクトし、丁寧に描写しようという姿勢が伝わってくる、という好意的な意見が多く見られます。

一方で、作品全体の人気という点では、中国では日本ほどの熱狂的な盛り上がりには至っていないという側面もあります。これには、歴史解釈の違いや、中国の漫画市場で好まれる絵のスタイルとの違いなどが理由として挙げられています。

しかし、一部の編集者や漫画家からは「ストーリーが巧みでキャラクターが魅力的」「歴史をテーマにした作品として非常によくできている」といった称賛の声も上がっています。

文化的な背景が異なる作品が、海外でどのように受け入れられるのかを見るのは非常に興味深いですね。礼の描写が評価される一方で、人気には様々な要因が絡む。これもまた、グローバルなコンテンツ展開の面白さだと思います。

総括:キングダムの「御意」が示す敬意

この記事では、キングダムの「御意」のポーズについて、その意味から作法、背景までを詳しく解説してきました。最後に、本記事の要点をリストでまとめます。

- 「御意」のポーズは拱手(きょうしゅ)という中国の伝統的な礼

- 相手への尊敬や感謝を示すための挨拶である

- 武を文で制するという意味が込められている

- 右拳を左手で包むのが基本的な形

- 攻撃の意思がないことを示す非言語的なメッセージとなる

- キングダムでは身分の上下で手の組み方を使い分けている

- 目上には右拳を左手で包み「尊敬」を示す

- 目下には左拳を右手で包み「労い」を示す

- これはキングダム独自の演出ルールである

- 伝統的な作法では男女や吉凶で組み方が変わる

- 似た礼に武術家が使う抱拳礼(ほうけんれい)がある

- 作中には叩頭など他の様々な礼も登場する

- 海外、特に中国のファンからは礼の描写が高く評価されている

- ポーズの意味を知ることでキャラクターの心情がより深く理解できる

- キングダムの「御意」は忠誠と覚悟が凝縮された敬意の証

単なるポーズの一つとして見ていた拱手も、その背景を知ることで、キャラクターたちの静かな覚悟や熱い想いが伝わってくるようですね。ぜひ、もう一度作品を読み返す際に、彼らの手の組み方に注目してみてください。きっと新たな発見があるはずです。

アニメをもっと手軽に楽しみたいと思いませんか?

「観たいアニメがレンタル中…」

「アニメを一気見したい!」

「家族で楽しめるサービスがほしい…」

「どのサブスクがいいのか分からない…」

そんな方には 31日間無料 の以下がおすすめ!

無料期間が終われば 解約可能 だから!