「あいつは、もう光じゃない」──。夏の光が眩しいほど、その影は濃くなる。今、話題沸騰中の漫画『光が死んだ夏』。その人気とは裏腹に、「グロい」「怖すぎる」という声が、あなたの心にブレーキをかけていませんか。

一体どんなホラー描写や怖いシーンが待ち受けているのか、トラウマになるほどのものなのか。

そして、物語の核心に触れるネタバレ、例えば、親友の光はなぜ死んだのか、その忌まわしい正体とは何か。一部で囁かれる、つまらないという評価やパクリ疑惑の真相、さらには原作とアニメの違いや、物語がすでに完結しているのか、アニメは何話まで進んでいるのかという情報も気になるところです。

また、作中に漂う独特なBL感を思わせる気まずいシーンの存在も、多くの読者の心をざわつかせています。

この記事では、そんなあなたの全ての疑問と不安に寄り添い、その正体を一つひとつ丁寧に解き明かしていきます。この記事を読み終える頃には、ただ「怖い」だけでは終わらない、この物語の深淵にあなたもきっと引き込まれているはずです。

この記事のポイント

- 『光が死んだ夏』の具体的な怖さやグロいと言われる理由

- 物語の核心であるネタバレやキャラクターの正体

- アニメや原作の違い、完結しているかどうかの情報

- 作品が持つ多面的な評価や魅力

アニメをもっと手軽に楽しみたいと思いませんか?

「観たいアニメがレンタル中…」

「アニメを一気見したい!」

「家族で楽しめるサービスがほしい…」

「どのサブスクがいいのか分からない…」

そんな方には 31日間無料 の以下がおすすめ!

無料期間が終われば 解約可能 だから!

光が死んだ夏はグロい?ホラー・トラウマ要素

夏の陽射しが強くなるほど、影は色濃く、深く落ちていく──。『光が死んだ夏』というタイトルに心惹かれながらも、「グロい」「怖い」という評判に、ページをめくるのを躊躇していませんか。

少年たちの眩しい日常に、一体どんな異質な恐怖が潜んでいるのでしょうか。そして、それは私たちの心にどんな傷跡(トラウマ)を残すのでしょう。

この章では、本作が放つ恐怖の正体を、具体的なシーンや物語の核心に触れるネタバレと共に、一つひとつ丁寧に解き明かしていきます。さあ、あの夏の深淵を、一緒に覗いてみましょう。

青春ホラーというジャンルの実態

『光が死んだ夏』は、単なるホラー作品として括ることができない、「青春ドラマ」と「土着ホラー」が絶妙に融合した作品です。物語の舞台は、蝉の声が鳴り響く日本のどこにでもあるような田舎の集落。そこで描かれるのは、少年たちの何気ない日常と、そのすぐ隣に潜む「異質な存在」です。

この作品の怖さは、お化け屋敷のように突然驚かせるタイプのものではありません。むしろ、日常が静かに、しかし確実に侵食されていく過程そのものに恐怖の源泉があります。「いつも一緒にいた親友が、自分の知らない“ナニカ”に成り代わっているかもしれない」という根源的な不安が、じわじわと読者の心を締め付けていきます。

美しい夏の風景と、そこに不釣り合いに存在する得体の知れない恐怖。このコントラストが、本作を唯一無二の「青春ホラー」たらしめているのです。友情や思春期特有の揺れ動く感情が丁寧に描かれているからこそ、そこに差し込む影がより一層濃く、恐ろしく感じられます。

本作のジャンルのポイント

本作は、友情や葛藤といった青春のきらめきを描きながら、同時に人間の内なる狂気や、閉鎖的な村に伝わる伝承といったジャパニーズホラー特有の湿度の高い恐怖を描いています。この二つの要素が絡み合うことで、他に類を見ない読書体験を生み出しているのです。

トラウマ級の怖いシーンを解説

『光が死んだ夏』が「グロい」「怖い」と評される理由は、読者の心に直接的なトラウマを植え付けるような、強烈なシーンの数々にあります。ここでは特に印象的な恐怖描写をいくつか紹介します。

視覚的グロテスク描写:ヒカルの身体

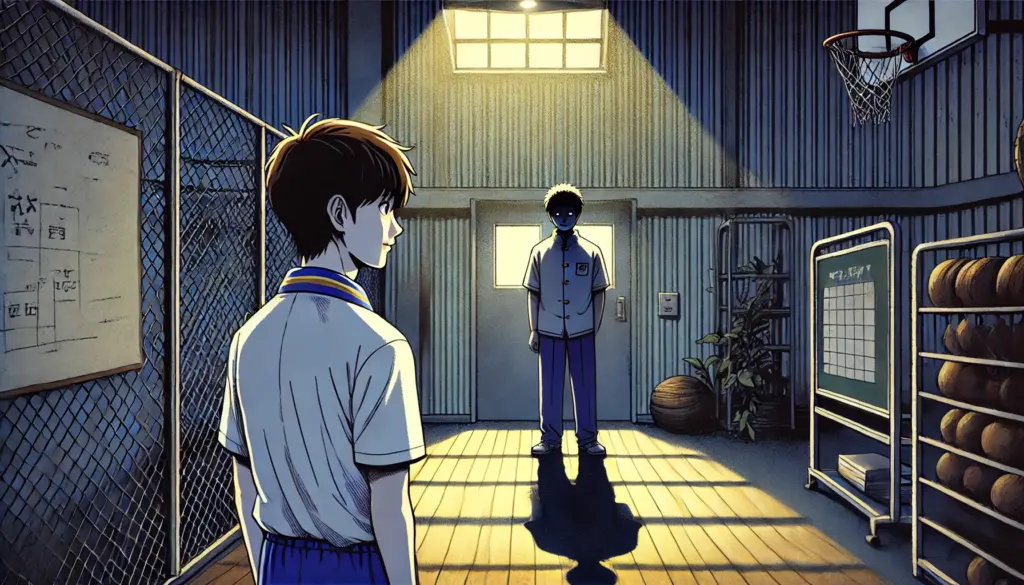

最も多くの読者が衝撃を受けるのが、光の姿をした“ナニカ”の肉体が変質する描写です。普段は親友の姿をしていますが、ふとした瞬間にその顔の皮膚が裂け、中から正体不明のドロドロとした黒い物体が溢れ出すシーンは、強烈な生理的嫌悪感を催させます。特に、体育倉庫でよしきに自らの身体を見せる場面は、漫画でありながら生々しい質感が伝わってくるようで、多くの読者にトラウマを与えました。アニメではこの場面が実写の鶏肉で表現され、さらなる衝撃を呼んでいます。

心理的・超常的恐怖:林道の怪異

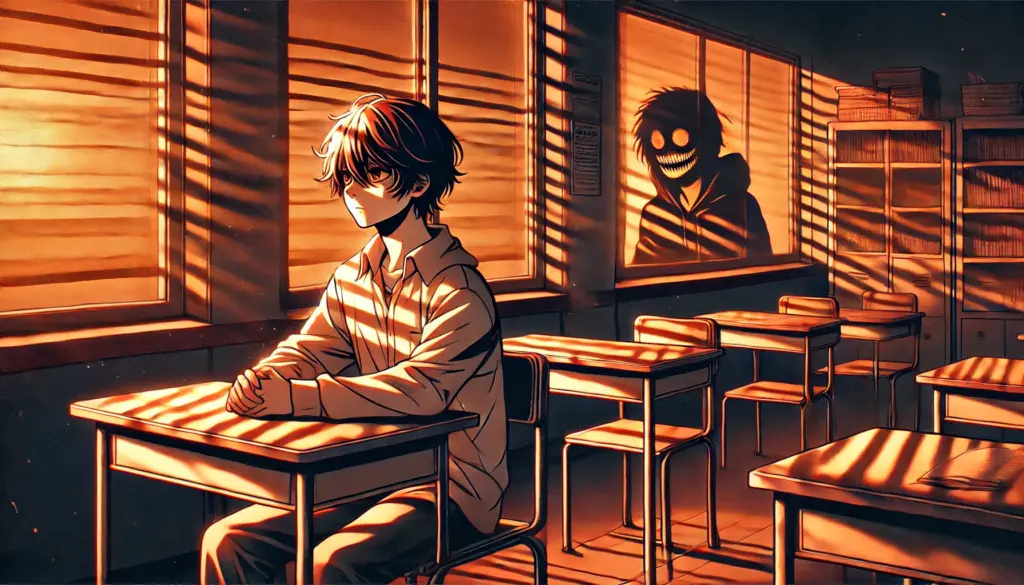

原作序盤、そしてアニメ第2話で描かれた林道のシーンも、本作を象徴する恐怖の一つです。クラスメイトと下校中、よしきの背後に現れる「く」の字に首が折れ曲がった老婆の姿。それが不気味な動きで迫ってくる様子は、古典的な怪談の恐ろしさを見事に映像化しており、「怖すぎて深夜に見られない」といった声がSNSで続出しました。直接的な流血よりも、じわじわと近づいてくる「異形」の存在感が、心理的な恐怖を極限まで高めます。

恐怖描写の注意点

本作には、肉体が変形するようなグロテスクな表現や、一部流血シーンが含まれます。これらの描写は物語の核心に関わる重要なものですが、ホラーが苦手な方は注意が必要です。ただ、恐怖演出は読者の想像力を掻き立てる心理的なものが中心となっています。

ネタバレ注意!物語のあらすじ

物語は、主人公・辻中佳紀(よしき)が、山で行方不明になり一週間後に帰ってきた親友・忌堂光(ひかる)に違和感を覚えるところから始まります。声も、姿も、記憶も光そのもの。しかし、ふとした言動のズレから、よしきは目の前にいる存在が本物の光ではない“ナニカ”であると確信します。

「お前、光ちゃうやろ」──よしきの問いに対し、“ナニカ”はその事実を認めます。そして、「誰にも言わんといてな」と懇願するのでした。親友を失った喪失感と、それでも“光の姿をした何か”が側にいてくれることへの歪んだ安堵。よしきは、危険を承知の上でこの“ナニカ”との奇妙な共犯関係を続けることを選びます。

しかし、その選択をあざ笑うかのように、二人が住む小さな集落では次々と奇怪な事件が発生。光を見て「ノウヌキ様」と怯える老婆の不審死、山に現れる異形の存在、そしてよしきに忍び寄る村人たちの不気味な視線。よしきは、光に成り代わった“ナニカ”の正体と、この村に隠された秘密へと否応なく巻き込まれていくのです。

物語の核心、ヒカルの正体とは

物語の最大の謎である、光に成り代わった“ナニカ”の正体。それは、この土地に古くから伝わる「ノウヌキ様」あるいは「ウヌキ様」と呼ばれる山の神や妖怪に近い存在です。

作中では、村の伝承に詳しい人物から「落とし子」とも呼ばれています。これは、あの世からこちらの世界に落ちてきて、人の願いを叶える存在とされていますが、その力は人間の理解を超えるため、必ずしも良い結果をもたらすわけではありません。

この「ナニカ」は、山で死んでしまった本物の光の身体に乗り移り、光の記憶や人格を不完全に模倣しています。よしきに対する異常なまでの執着心も、元々の光の感情を受け継いだのか、あるいは「ナニカ」自身の本能なのか、その境界は曖昧に描かれています。

つまり、よしきの隣にいるのは「死んだ親友の身体を乗っ取った、得体の知れない神様」ということになります。友情や愛情を向ける相手が、人間ではないかもしれない。この根源的な恐怖と疑念が、物語全体を支配しているんです。信じたいのに、信じきれない。この感情の揺らぎこそが、本作の醍醐味と言えるでしょう。

光は一体なぜ死んだのか

物語の根幹をなす「本物の光はなぜ死んだのか?」という謎。その真相は、実は非常にあっけない「事故死」でした。

光の家系である忌堂家には、代々「ウヌキ様」を山に封じる儀式を行う宿命がありました。父親の死に伴い、その役目を継ぐことになった光は、一人で山へと入ります。しかし、儀式の途中で足を滑らせて崖から転落し、命を落としてしまったのです。

誰かに殺されたわけでも、超常的な力に滅ぼされたわけでもない。この「あまりにも普通の死」という現実が、逆に物語に深い奥行きと残酷さを与えています。特別な理由なく、大切な人の命が失われてしまう。その理不尽さが、よしきが“偽物の光”に固執する理由を補強し、読者の心にも重く響くのです。

アニメをもっと手軽に楽しみたいと思いませんか?

「観たいアニメがレンタル中…」

「アニメを一気見したい!」

「家族で楽しめるサービスがほしい…」

「どのサブスクがいいのか分からない…」

そんな方には 31日間無料 の以下がおすすめ!

無料期間が終われば 解約可能 だから!

光が死んだ夏がグロい以外の評価と疑問点

この物語に潜む恐怖の正体が見えてきた今、少し視点を変えて、作品を取り巻く“もう一つの顔”に目を向けてみましょう。

多くの称賛を集める一方で、なぜ「つまらない」という声も存在するのでしょうか。ネットで囁かれる「パクリ疑惑」の真相、そしてメディアによって異なる物語の魅力とは。

ここでは、『光が死んだ夏』という作品が持つ多面的な評価と、多くの読者が抱く様々な疑問について、一つひとつ丁寧に掘り下げていきます。光と影、その両面を知ることで、この物語はさらに深くあなたの心に刻まれるはずです。

つまらないという感想は本当?

絶大な人気を誇る一方で、『光が死んだ夏』には「つまらない」「面白くない」といった否定的な評価も一部存在します。なぜ、これほどまでに評価が分かれるのでしょうか。

その最大の理由は、物語の進行が非常にゆっくりとしている点にあります。本作は衝撃的な事件が次々と起こるミステリーというよりは、登場人物の心理描写や場の空気をじっくりと描くことに重点を置いています。そのため、テンポの速い展開を好む読者からは「話が進まなくて退屈」と感じられてしまうことがあります。

また、ホラー描写についても、「じわじわくる怖さはあるが、派手な恐怖演出を期待すると物足りない」という声や、「グロテスクな描写が生理的に受け付けない」という意見も見られます。さらに、後述するBL的な雰囲気を持つ関係性が、一部の読者にとっては「苦手」「違和感がある」と映ることもあるようです。

評価が分かれるのは「読者が何を求めるか」の違い

結論として、『光が死んだ夏』は読者を選ぶ作品と言えます。明確なストーリーや派手なアクションよりも、雰囲気や心理描写の深さを楽しみたい読者には深く刺さる一方で、そうでない読者には魅力が伝わりにくい構造になっています。面白いかつまらないかは、まさにあなた自身の感性次第なのです。

パクリ疑惑と類似作品を比較

人気作品の宿命とも言えますが、『光が死んだ夏』にも「他の作品に似ている」「パクリではないか」という声が一部で上がっています。特に、以下のような作品との類似点が指摘されることがあります。

- 『寄生獣』:身近な人間が「人ならざるもの」に乗っ取られるという基本設定。

- 『Another』:日常に潜む静かな恐怖と、何かがおかしいのに確信が持てないサスペンスフルな雰囲気。

- 『ひぐらしのなく頃に』:閉鎖的な田舎の村で起こる怪事件と、土着の伝承が絡む世界観。

確かに、これらの名作とテーマや構造に共通点を見出すことは可能です。しかし、これは「パクリ」というよりも、ホラージャンルにおける「王道」の系譜を受け継いでいると捉えるべきでしょう。

『光が死んだ夏』のオリジナリティは、それらの設定を土台にしながらも、「喪失感」と「共依存」という極めて個人的で繊細な感情に焦点を当てている点にあります。恐怖の先にある切なさや、歪んだ形での愛情描写は、他の作品にはない本作ならではの魅力です。影響は受けていても、決して模倣ではない、独自の物語を紡いでいると言えます。

小説やアニメと原作の違い

『光が死んだ夏』は漫画を原作として、小説とアニメという異なるメディアでも展開されており、それぞれに違った魅力があります。

| メディア | 特徴 | おすすめの読者・視聴者 |

|---|---|---|

| 原作漫画 | 作者モクモクれん先生の独特な絵のタッチと、巧みなコマ割り、擬音の演出が恐怖を際立たせる。物語の全ての原点。 | 作品の世界観を最も純粋な形で味わいたい方。 |

| 小説版 | 作家・額賀澪さんによるノベライズ。漫画では描ききれない、よしきの詳細な心理描写が秀逸。内面の葛藤がより深く理解できる。 | キャラクターの感情をより深く読み解きたい方。 |

| アニメ版 | CygamesPictures制作。原作の不気味な雰囲気を、色彩、音響、声優の演技で見事に再現・増幅。動くことで恐怖がより生々しくなる。 | 視覚や聴覚で、より臨場感のある恐怖を体験したい方。 |

前述の通り、メディアごとに表現方法が異なるため、一つのメディアで楽しんだ後、別のメディアに触れることで、新たな発見や解釈が生まれるのが本作の大きな魅力です。例えば、アニメで恐怖を感じたシーンの裏にあるよしきの心情を、小説版で深く知るといった楽しみ方ができます。

アニメは何話まで?原作は完結?

連載・放送状況

- 原作漫画:『ヤングエースUP』にて連載中です。単行本は第7巻まで発売されており、物語はまだ完結していません。

- TVアニメ:2025年7月より日本テレビ系にて放送開始。現在、物語は序盤であり、全何話構成になるかは公式には発表されていません。今後の展開から目が離せません。

原作がまだ完結していないため、アニメがどこまでのストーリーを描くのか、あるいはアニメオリジナルの結末を迎えるのかは、現時点では不明です。原作のストックを考えると、1クール(12話前後)で一度区切りを迎えるか、分割2クールなどの形式で長期的に描かれる可能性が考えられます。

話題の気まずいシーンも解説

『光が死んだ夏』が多くの読者の心を掴む理由の一つに、よしきとヒカルの間に流れる友情とも恋愛ともつかない、濃密で曖昧な関係性があります。その独特な距離感は「ブロマンス(ブラザーロマンス)」と表現されることもあり、一部の読者からは「BLっぽい」とも指摘されています。

特に話題になるのが、以下のような「気まずい」とも言えるシーンです。

- 体育倉庫のシーン:ヒカルが自らの“人ならざる身体”をよしきに見せ、「手を入れてみる?」と誘う場面。恐怖と好奇心、そして二人にしか分からない絆が入り混じった、本作を象徴するシーンです。

- 「俺のこと好き?」:よしきの問いに、ヒカルが「めっちゃ好き」と返すやり取り。純粋な友情として受け取るにはあまりにストレートなこの言葉は、二人の関係性の異常さと切実さを際立たせています。

これらのシーンは、明確な恋愛描写ではありません。しかし、“ナニカ”に成り代わられてもなお、相手を失いたくないという強い執着や依存が、恋愛感情に似た熱量を帯びて描かれています。この定義できない危うい関係性こそが、読者を惹きつけてやまない、本作の大きな魅力なのです。

光が死んだ夏がグロいと言われる理由の総括

- 『光が死んだ夏』は青春ドラマとホラーが融合した作品

- グロいと言われるのは肉体が変質する直接的な描写が理由

- 異形の存在が迫るシーンなど心理的な怖さも強烈

- 物語の核心は親友が“ナニカ”に成り代わるという設定

- “ナニカ”の正体はノウヌキ様と呼ばれる山の神に近い存在

- 本物の光の死因は儀式中の不慮の事故死だった

- 「つまらない」という評価は物語の遅いテンポが主な原因

- 『寄生獣』等との類似点はあるがパクリではなく独自性を持つ

- 原作漫画・小説・アニメでそれぞれ表現や魅力が異なる

- 原作は未完結で、アニメが何話まで描くかは未発表

- 友情と恋愛の境界にある「気まずいシーン」が魅力の一つ

- 恐怖だけでなく歪んだ愛情や共依存もテーマになっている

- 視覚的・心理的の両面から読者のトラウマを刺激する

- 評価が分かれるが故に多くの議論を呼ぶ話題作

- ただ怖いだけでなく切なさや美しさも内包している

アニメをもっと手軽に楽しみたいと思いませんか?

「観たいアニメがレンタル中…」

「アニメを一気見したい!」

「家族で楽しめるサービスがほしい…」

「どのサブスクがいいのか分からない…」

そんな方には 31日間無料 の以下がおすすめ!

無料期間が終われば 解約可能 だから!