こんにちは。アニクロニクル 運営者の朝日 とうまです。

2025年10月から放送が予定されているアニメ『無限ガチャ』。正式タイトルは非常に長いですが、この作品に対して「無限ガチャ つまらない」という検索をする方が増えているようです。

放送前から「またこのパターンか」という既視感を覚えたり、PVやキービジュアルを見て、その作画や雰囲気に不安を感じている方もいるかもしれませんね。あるいは、期待していた「ざまぁ」要素が、本当にスカッとするものなのか、評価が気になっている方もいるでしょう。

また、なろう系ジャンル全体への「飽きた」という感情や、原作小説は面白いと聞くけれどアニメ版はどうなのか、という比較の視点、さらには声優さんのキャストは良いのに…といった、複雑な気持ちを抱えている方もいるかなと思います。

この記事では、なぜ『無限ガチャ』が「つまらない」と感じられてしまうのか、その背景にある理由を、私なりの視点で深掘りしていきます。読了後には、皆さんが感じている「もやもや」の正体が、少しクリアになるかもしれません。

この記事のポイント

- 『無限ガチャ』が「つまらない」と言われる直接的な理由

- 作品の品質(作画や構成)に関する具体的な評価

- 「なろう系」「ざまぁ」ジャンル特有の構造的な問題

- アニメ版と、熱狂的に支持された原作との決定的な違い

アニメをもっと手軽に楽しみたいと思いませんか?

「観たいアニメがレンタル中…」

「アニメを一気見したい!」

「家族で楽しめるサービスがほしい…」

「どのサブスクがいいのか分からない…」

そんな方には 31日間無料 の以下がおすすめ!

無料期間が終われば 解約可能 だから!

アニメ「無限ガチャ」つまらない評価の直接的要因

まず、アニメ『無限ガチャ』が「つまらない」と評価されてしまう、直接的な要因から見ていきましょう。放送前のPVや、放送が始まってすぐの第1話を見た段階で、視聴者が「あ、これはダメかも」と感じてしまう、いわば“第一印象”に関わる部分ですね。

このセクションでは、多くの方が指摘している具体的な「作画」の品質や、物語の「構成(プロット)」の問題、さらには「またこのパターンか」と感じさせてしまう「なろう系」ジャンル特有の既視感(飽き)について、一つずつ掘り下げていきます。皆さんが感じた“直感”の裏にどんな理由があるのか、一緒に整理していきましょう。

アニメ版の具体的な評価と感想

アニメ『無限ガチャ』に関しては、放送前のPV(プロモーションビデオ)が公開された段階から、そして実際に放送が始まった2025年10月以降、視聴者からかなり手厳しい評価や感想が寄せられているようです。

「本当に面白くない」「期待外れだった」といったストレートな感想が目立ちますが、これは単に「好みに合わなかった」というレベルの話ではなく、アニメ作品としての“根幹”に関わる部分への不満が中心になっているのが特徴ですね。

特に多く指摘されているのが、「プロット(物語の構成)が悪い」という点です。

本作のキモであるはずの「信頼していた仲間からの裏切り」という絶望的な導入から、「無限ガチャ」の真の力に目覚めて反撃に転じるまでの流れ。この最も重要な“溜め”と“解放”のバランスが、アニメ版ではうまく機能していない、という意見が目立ちます。

例えば、裏切りのシーンがあまりにも淡白で主人公の絶望感が伝わらなかったり、逆に主人公が奈落の底で苦悩する描写が冗長すぎてテンポが悪かったり…。視聴者が「ここからスカッとするぞ!」と期待を高めるための“助走”が、うまく描けていないのかもしれません。

さらに、「プロット」の悪さと連動して、「演出の単調さ」を指摘する声もあります。せっかくレベル9999の仲間が登場しても、その“規格外の強さ”が伝わるようなダイナミックな演出や、視聴者が息をのむような映像表現が伴わなければ、カタルシスは生まれませんよね。

原作ファンからも「原作のテンポ感が失われている」といった、アニメ化(アダプテーション)の構成そのものへの疑問が上がっているのも気になるところです。物語の“どこを”切り取り、“どう”見せるかという、アニメスタッフの「構成力」そのものが問われている状況かなと思います。

作画が悪い?品質への具体的な指摘

「プロットが悪い」という構成面での批判と並んで、視聴者の「つまらない」という感想に直結しているのが、「作画が悪い」という、アニメーションの品質そのものへの具体的な指摘です。

もちろん、おっしゃる通り「作画が全てではない」というのは事実です。しかし、こと『無限ガチャ』のような「主人公最強」&「ざまぁ」系の作品において、作画(特に戦闘シーン)のクオリティは、作品の“核”となるカタルシス(スカッとする感覚)に直結する、非常に重要な要素だと私は思います。

「作画が悪い」と一口に言っても、視聴者が指摘しているのは、おそらく以下のような点かなと推察します。

- キャラクターデザインの不安定さ: いわゆる「作画崩壊」。シーンによってキャラクターの顔が違って見える、シリアスな場面なのに等身やバランスが崩れているなど、基本的な画の不安定さが没入感を削いでしまうケースです。

- 戦闘シーンの迫力のなさ: 本作の最大の見せ場であるはずの「レベル9999」の仲間たち(メイやナズナなど)の戦闘シーン。ここがもし、止め絵(静止画)にエフェクトを足しただけだったり、迫力のない“ビーム”を撃ち合うだけだったり、あるいは暗転や光の点滅でごまかされたりすると、視聴者の期待は一気に裏切られます。

- 動きの少なさ(動画枚数の不足): アクションシーンに限らず、キャラクターの日常的な仕草や感情表現がカクカクしていたり、動きそのものが省略されすぎたりすると、「低予算なのかな」「制作側は本気で作る気がないのかな」という“冷め”に直結してしまいます。

『無限ガチャ』という作品のタイトルは、「レベル9999の仲間」という“圧倒的なパワー”を視聴者に約束しています。その約束された「規格外の強さ」を、映像として全く表現できていないのだとしたら…。

それは単に「見た目が悪い」という問題ではなく、「原作の最大の魅力を映像化できていない」という“失敗”であり、視聴者が「つまらない」と感じる、非常に致命的な要因になってしまうと考えられます。

「なろう系 飽きた」と既視感

『無限ガチャ』が直面している最大の問題は、おそらくこれでしょう。視聴者側の「なろう系、もう飽きた」という感情です。

『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐&『ざまぁ!』 します!』

この正式タイトルを見ただけで、「またこれか」と感じてしまう人は多いはずです。

タイトルの「メタタグ」化

近年の「なろう系」作品の長文タイトルは、もはやタイトルというより、「あらすじ」や「タグ」としての機能を持っています。

- 裏切り

- ダンジョン奥地

- チート能力(無限ガチャ)

- 復讐(ざまぁ!)

これらの要素がタイトルに含まれている時点で、読者や視聴者は「あ、こういう話ね」とすべてを理解し、同時に強い既視感を抱いてしまうわけです。

この「ジャンルへの疲弊感」は非常に根深く、よほど斬新な切り口や、圧倒的なクオリティ(例えば『無職転生』級の作画)がない限り、視聴者は「つまらない」という先入観を持って作品に接してしまうんですね。

期待された「ざまぁ」要素は?

本作のタイトルにも含まれる「ざまぁ!(復讐)」。これは言うまでもなく、近年のトレンドにおいて最も強力なカタルシス(感情浄化)を生む、“約束された”エンターテイメント要素のはずです。

「ざまぁ」が私たちに提供する「スカッとする」感覚は、厳密には2つのステップで構成されています。

「ざまぁ」を構成する2つの感情ステップ

- 「溜め」(タメ)のフェーズ:主人公が理不尽に虐げられ、裏切られるプロセス。視聴者はここで主人公と感情をシンクロさせ、「なんて酷いことをするんだ」という“怒り”と“ストレス”を意図的に蓄積させられます。

- 「解放」(カイホウ)のフェーズ:主人公が新たな力を得て、自分を虐げた相手に圧倒的な力で復讐(ざまぁ)するプロセス。ここで、溜め込まれた“ストレス”が一気に解放され、強烈な「快感」や「正義の執行」として体験されます。

問題は、この「ざまぁ」ジャンル自体が、今や完全に飽和し、“テンプレ化”していることです。

視聴者側もこの流れに慣れすぎてしまい、「はいはい、どうせこの後、主人公が最強になって復讐するんでしょ」と、物語の冒頭から“冷めた目”で見てしまうんですね。これが「ざまぁ疲れ」とも呼べる現象です。

この「溜め」のフェーズが、テンプレ通りの「いかにもなクズ悪役」によって、おざなりに描かれてしまうと、視聴者は“ストレス”を感じるどころか、「またこのパターンか」という“飽き”しか感じません。

「溜め」が機能しなければ、「解放」のカタルシスも生まれない。当然の帰結です。

アニメ『無限ガチャ』が直面しているのは、まさにこの問題でしょう。視聴者は、本作が提供しようとしている「ざまぁ」が、このジャンルの飽和を打ち破るほどの、

「なるほど!」と思わせる“溜め”の(裏切りの)描写や、

「そう来たか!」と膝を打つような“解放”の(復讐の)アイデア、

を持っているのかを、厳しくジャッジしています。

もし、それがただのテンプレをなぞるだけの、中身のない「ざまぁ」ごっこだとしたら…それはもはや「カタルシス」ではなく、ただの「予定調和」。「つまらない」という評価に直結してしまうのも、無理はないかなと思います。

声優の演技は評価されているか

作品全体の評価が厳しい一方で、視聴者の感想の中で(ある種の“皮肉”を込めて)頻繁に目にするのが、「声優さんの演技“だけ”は良い」という評価です。これは「低品質」とみなされたアニメ作品において、もはや“お決まり”のフレーズとも言えるかもしれません。

アニメ『無限ガチャ』も、残念ながらその例外ではないようです。キャスティングを見てみると、

- ライト (CV: 玉城仁菜さん)

- メイ (CV: 長谷川育美さん)

- ナズナ (CV: 菱川花菜さん)

- エリー (CV: 真野あゆみさん)

といった、主役級から脇を固める役まで、確かな実力を持つ方々、あるいは現在多くの人気作で活躍されている方々が起用されています。特に長谷川育美さんのような実力派が揃っているのを見ると、音響面での期待値は高まりますよね。

しかし、視聴者が指摘するのは、まさにこの「期待」と「現実」のギャップです。

例えば、近年のアニメ制作現場では、スケジュールや感染症対策などの都合により、声優陣が一堂に会して収録する「掛け合い」が難しく、個別に収録する(通称“バラ録り”)ケースが増えていると聞きます。

個別収録(バラ録り)がもたらす影響

「掛け合い」ができないということは、相手役の“生”の息遣いや感情の起伏、声色、セリフの“間”をその場で受け取って、自分の演技をそれに乗せていく…という、芝居の醍醐味とも言える部分が失われることを意味します。

もちろん、声優さんはプロフェッショナルですから、相手の演技を“想像”して、高いクオリティの芝居をされます。しかし、それでもなお、全員で一斉に収録した時の“空気感”や“熱量”を生み出すのは、至難の業です。結果として、会話劇なのにどこか“ちぐはぐ”な、熱の感じられないやり取りに聞こえてしまうリスクが常につきまといます。

そして、最大の問題は、「作画もプロットも悪い」という評価の中で、声優さんの“良い演技”だけが浮いてしまう状況です。

作画が崩れているシリアスなシーンで、声だけが迫真の演技をしていたら、どう感じるでしょうか?

演出が拙く全く盛り上がらない戦闘シーンで、声だけが必死に叫んでいたら?

そのアンバランスさは、視聴者にとって「すごい」という感動よりも、むしろ「痛々しい」「気の毒だ」という冷めた感情や、作品への違和感を抱かせてしまうことにつながりかねません。

「声優の演技は良い」という感想は、裏を返せば「なぜこれだけのキャストを揃えながら、他の部分(作画や構成)がここまでお粗末なのか」という、制作体制そのものへの、視聴者からの最も痛烈な“失望”の表れなのかもしれませんね。、視聴者にとっても、そして何より演じている声優さんにとっても、非常につらい状況だろうなと想像します。

アニメをもっと手軽に楽しみたいと思いませんか?

「観たいアニメがレンタル中…」

「アニメを一気見したい!」

「家族で楽しめるサービスがほしい…」

「どのサブスクがいいのか分からない…」

そんな方には 31日間無料 の以下がおすすめ!

無料期間が終われば 解約可能 だから!

「無限ガチャ」つまらない構造と原作の評価

さて、ここまでのセクションでは、アニメ『無限ガチャ』が「つまらない」と評価されてしまう、作画の品質や構成(プロット)の拙さ、そして「またこのパターンか」という“既視感”といった、かなり直接的な要因について見てきました。

ですが、この「無限ガチャ つまらない」という問題を考える上で、私たちが絶対に見逃してはいけない、非常に興味深い“逆の事実”が存在します。それは、アニメ版に対する厳しい評価とは対照的に、原作のWeb小説は「めちゃくちゃ面白い」と、読者から熱狂的に支持されていたという事実です。

不思議だと思いませんか?

物語の根幹(プロット)は同じはずなのに、なぜ一方は「つまらない」と評価され、もう一方は「面白い」「ワクワクする」と絶賛されたのか。私、この“評価のねじれ”こそが、問題の核心を解き明かす最大のカギだと考えています。

このセクションでは、視点をガラッと変えて、「つまらない」と言われるアニメ版と、「面白かった」とされる原作版を徹底的に比較していきます。原作が持っていた“読者を夢中にさせた魅力”とは何だったのか? そして、なぜその魅力がアニメという媒体になった途端、失われてしまった(かのように見える)のか。

さらには、作品個別の問題だけでなく、アニメ化という「ビジネス」の仕組み自体が抱える構造的な限界や、私たち視聴者自身が「ざまぁ」というジャンルに“飽きて”しまった可能性についても、踏み込んで考察してみたいと思います。皆さんが感じている「もやもや」の正体が、もっと深い部分にあると分かってくるかもしれません。

原作小説は面白いという評価

ここが、この「無限ガチャ つまらない」問題を考える上で、最も重要で、そして最も“ねじれ”ているポイントかもしれません。

今、2025年10月からのアニメ版が(放送前から)厳しい評価に晒されている一方で、その大元である原作のWeb小説(「小説家になろう」連載時)は、読者から極めて熱狂的な支持を受けていた、という“真逆”の事実です。

これは「一部のファンが好んでいた」というレベルではありません。当時の作者さんの活動報告(いわばコメント欄ですね)を覗いてみると、そこには「面白かったです!」「続き楽しみにしています!」「たのしく読ませてもらってます」「(展開が)ワクワクする」といった、作品のエンターテイメント性を素直に絶賛する声で、文字通り溢れかえっていたんです。

では、なぜそこまで原作は熱狂的に支持されたのか? アニメ版への不満(プロットが悪い、テンポが悪い)とは、まさに真逆の評価が、そこにはありました。

原作(Web小説版)が絶賛された主な理由

- 圧倒的な「テンポ感」:「とても読みやすく」「サクサク読めて良い」という感想に代表される、ストレスのない展開速度。読者が“読みたい”カタルシスのシーンまで、冗長な描写を挟まず素早く連れて行ってくれる、その“心地よさ”が評価されていました。

- 確実な「カタルシス」:「(敵がクズすぎるので)スカッとして、読み終わりも気持ちいい」という声。まさに「ざまぁ」ジャンルに求められる“怒り”の溜めと“解放”のバランスが絶妙で、読後感が非常に良かったようです。

このように、原作は「読書体験」として、非常に高いレベルで“読者の期待に応える”エンターテイメント作品でした。「久しぶりにワクワクする物語に出会いました」という感想は、その何よりの証拠ですよね。

当時の読者たちが「今後絶対に書籍化される」「作者さん、この作品はアニメ化されますよ!きっと!!!」と、まるで未来を予見するかのようにメディアミックスを確信し、熱望していたほど、原作には“読者を夢中にさせる”確かな“ポテンシャル”と“熱量”があったんです。

この「熱狂」と、現在のアニメ版への「つまらない」という冷めた評価。この、あまりにも大きな落差とギャップは、一体どこで、なぜ生まれてしまったのでしょうか。

原作の魅力とアニメ版の構成

原作が支持された最大の理由は、その「テンポ感」と「カタルシスの充足」にあったと私は分析しています。

原作の魅力

- 「とても読みやすく」「サクサク読めて良い」というストレスのないテンポ感。

- 敵のクズさがしっかり描かれた上での「スカッとする」カタルシス。

一方で、アニメ版への批判は「プロット(構成)が悪い」というものでした。

ここに重大な矛盾があります。素材(プロット)は同じはずなのに、なぜ評価が逆転するのか?

これは、原作の「読書体験としての心地よさ」を、アニメの「視聴体験」として再構築することに失敗した(=アダプテーションの失敗)からだと考えられます。

小説は自分のペースで「サクサク」読み進められますが、アニメは1話約23分という厳格な時間制限があります。この枠に「裏切り」「絶望」「ガチャ」「力の覚醒」「ざまぁ(の一部)」を詰め込もうとした結果、原作の魅力であった「スカッとする」ための丁寧な「溜め」や「テンポ感」が失われ、単なる「イベントの羅列」になってしまったのではないでしょうか。

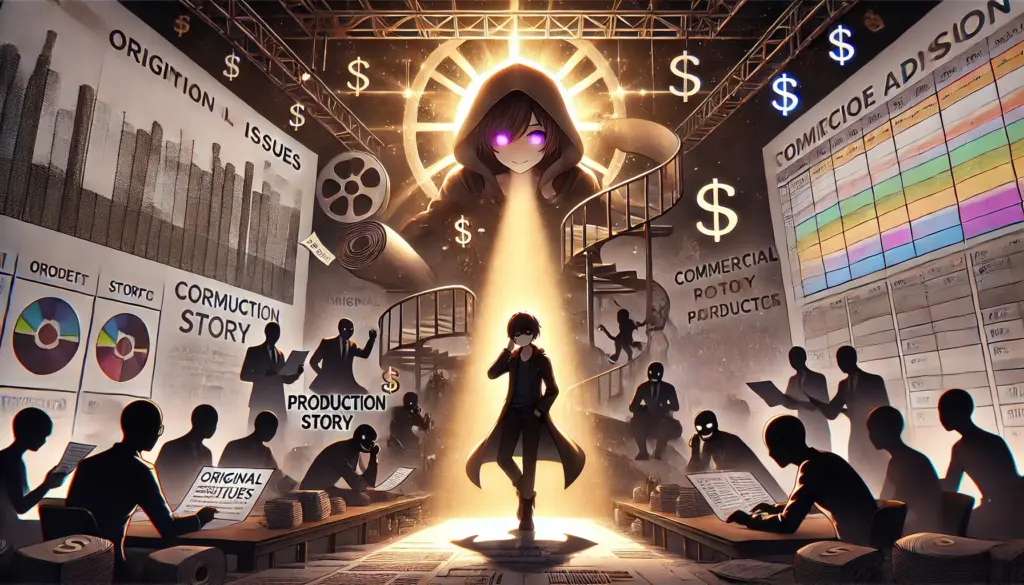

アニメ化の目的と構造的な問題

そもそも、なぜ『無限ガチャ』のような「テンプレ」作品がアニメ化されるのでしょうか。

ここには、現代のアニメ産業が抱える構造的な問題が関係しているかもしれません。

現代のアニメ製作の多くは、「IPビジネス(知的財産ビジネス)」の一環です。このモデルにおいて、アニメの役割は「作品単体での芸術的成功」よりも、「原作書籍や関連グッズの売上を伸ばすための広告塔」として設定されがちです。

特に「なろう系」アニメは、慢性的な予算不足に悩むテレビ局の「深夜アニメ枠を埋める」ニーズと合致し、比較的安価に量産される傾向がある、という指摘もあります。

低品質は「合理的」な帰結か

もしアニメ化の目的が「低コストでIPのファン層を拡大する」ことにあるなら、私たちが「つまらない」と感じる低品質さ(作画の悪さなど)は、ランダムな失敗ではなく、ビジネス上の「合理的」な判断の結果(=意図された品質)である可能性すらあります。

もちろん、全ての作品がそうだとは言いませんが、『無限ガチャ』の「つまらない」という評価の背景に、こうした産業側の事情が透けて見える気がします。

「ざまぁ」ジャンルのテンプレ化と飽和

そして、もう一度「ざまぁ」ジャンルの話に、今度はよりマクロな視点で戻ってみたいと思います。この「ざまぁ」という要素こそ、かつては最強のカタルシス装置であったと同時に、今や最大の「飽き」の原因になってしまっている、という“諸刃の剣”なんです。

近年の「なろう系」アニメの大きなトレンドの変遷を、私なりに分析すると、おおよそ3つのフェーズに分けられるかなと思います。

フェーズ1:「異世界転生・主人公最強」の黎明期

まず、「異世界に転生したら、チート能力で無双する」という、シンプルな願望充足の形が主流でした。これはこれで、当初は新鮮で、多くの読者や視聴者を魅了しました。しかし…。あまりにも簡単に、苦労なく主人公が勝ち続けるため、次第に「ドラマがない」「展開が退屈だ」という“飽き”が訪れます。

フェーズ2:「ざまぁ」による“カウンター”の時代

その「退屈さ」へのカウンターとして、より強い刺激とドラマ性を求めて生まれたのが「ざまぁ」トレンドです。「①一度どん底に落ちる(裏切り・追放)」→「②新たな力に目覚める」→「③復讐する」という、起伏の激しい構成ですね。これは、フェーズ1の“退屈さ”への強烈な「劇薬」でした。主人公が理不尽に虐げられる「溜め」があるからこそ、復讐という「解放」のカタルシスが爆発的に高まり、読者・視聴者は熱狂しました。

フェーズ3(現在):「ざまぁ」の“テンプレ化”と飽和

そして、今がこのフェーズです。あまりにも「ざまぁ」が成功したために、今度は誰もがこの「劇薬」を使うようになりました。その結果、どうなったか。「ざまぁ」という構成そのものが、かつての「異世界転生」と同じ、“新たなテンプレ”に成り下がってしまったんです。

視聴者側もこの流れに完全に“免疫”ができてしまい、「あ、この導入ってことは、どうせ後で復讐するパターンでしょ」と、物語が始まる前から結末が読めてしまう。かつて「劇薬」だったはずの「裏切り」のシーンでさえ、今や「またこの展開か」という“飽き”の対象になってしまったわけです。

ここで、アニメ『無限ガチャ』の立ち位置を考えてみてください。

この作品は、フェーズ1の「飽き」を打破するために生まれたフェーズ2の「ざまぁ系」が、さらに飽和してフェーズ3に突入したという、“最悪のタイミング”でアニメ化されてしまった作品、と言えるかもしれません。

「つまらない」とは、この「テンプレ(異世界転生)を打破するためのテンプレ(ざまぁ)が、さらにテンプレ化した」という、“テンプレの二重構造”に対する、私たち視聴者の本能的な、そして深刻な“ジャンル疲弊”の拒否反応なんですね。

総括:「無限ガチャ」つまらない評価

ここまで分析してきたように、「アニメ 無限ガチャ つまらない」という評価は、決して単一の理由によるものではありません。

「つまらない」の複合的要因

- ジャンル疲弊(先入観): 「なろう系」「ざまぁ」というジャンル自体に「またこれか」と飽きている。

- 品質の失望(視聴体験): 低い期待値をさらに下回る「作画の悪さ」「プロットの悪さ」が視聴者を直接失望させた。

- 構造的限界(産業背景): 「低予算の広告塔」というアニメ産業の構造が、低品質さを生み出す土壌となっている。

- 期待との乖離(原作比較): 原作が持っていた「スカッとするテンポ感」が、アニメ化で失われたことへの、原作ファンの失望。

あなたがもし『無限ガチャ』を「つまらない」と感じたのだとしたら、それは個人の感性だけでなく、これら複数の要因が複雑に絡み合った、ある意味「必然的な」感情だったのかもしれません。

この記事が、あなたの感じていた「もやもや」を言語化する一助となれば幸いです。

ライターコラム

今回、「無限ガチャ つまらない」という、ある意味とても強い“拒絶”の言葉をテーマに選びました。

記事を書きながら、私自身もずっと考えていたことがあります。 私たちが「つまらない」と感じる時、それは本当にその作品だけが悪いのでしょうか。

「また、なろう系か」 「この展開、もう飽きた」

そう口にする私たちの中にも、かつては「異世界転生」にワクワクし、「ざまぁ」展開に胸をスカッとさせた自分が、確かにいたはずなんです。

なのに、今は「作画が」「プロットが」と、冷めた目で“減点”している。

この「熱狂」から「冷めた」瞬間までの距離。 その正体が知りたくて、今回の記事を書いたのかもしれません。

原作が持っていた「サクサク読める」という、あの心地良いテンポ感。 それがアニメという「型」にはめ込まれた瞬間、失われてしまう「何か」。

それは、単なるクオリティの問題ではなく、私たちが「物語」に何を求め、そして何に「飽きて」しまったのかという、私たち自身の心の“現在地”を映し出している気がしてなりません。

記事では客観的に分析しましたが、本音を言えば、悲しいんです。 「面白い!」と熱狂できるはずだった作品が、「つまらない」という言葉で埋め尽くされてしまう、この構造そのものが。

でも、それでも。 私たちが「つまらない」と検索してでも“理由”を求めてしまうのは、心のどこかで、まだ「面白い」アニメに出会いたいと、強く願っているからだと信じています。

この記事が、皆さんが感じていた“もやもや”の正体を言語化し、次にもう一度、フラットな目で「アニメ」と向き合うための一助になれていれば。

ライターとして、それ以上に嬉しいことはありません。

アニメをもっと手軽に楽しみたいと思いませんか?

「観たいアニメがレンタル中…」

「アニメを一気見したい!」

「家族で楽しめるサービスがほしい…」

「どのサブスクがいいのか分からない…」

そんな方には 31日間無料 の以下がおすすめ!

無料期間が終われば 解約可能 だから!